Copyright ©Tokyo-Ueno Wonderer

未来のアート界を担う有望株は誰!? 藝大卒展で作品探し 【後編】

アーティストの原石による作品が一堂に集結し、毎年各方面で話題を集めている東京藝術大学の卒業・修了作品展(卒展)。優秀な作品は大学が買い上げ、また多くの美術関係者やギャラリストなども足を運ぶという。工芸や現代アート、建築、デザインなどに造詣の深いエディターのサウザー美帆さんが、そんな注目の卒展のうち、学部生作品の展示会場となった東京都美術館を中心にまわった。後編では、デジタル技術や現代ならでの素材を使った作品などから、気になったものをピックアップします!

デジタル技術で何を表現するか?

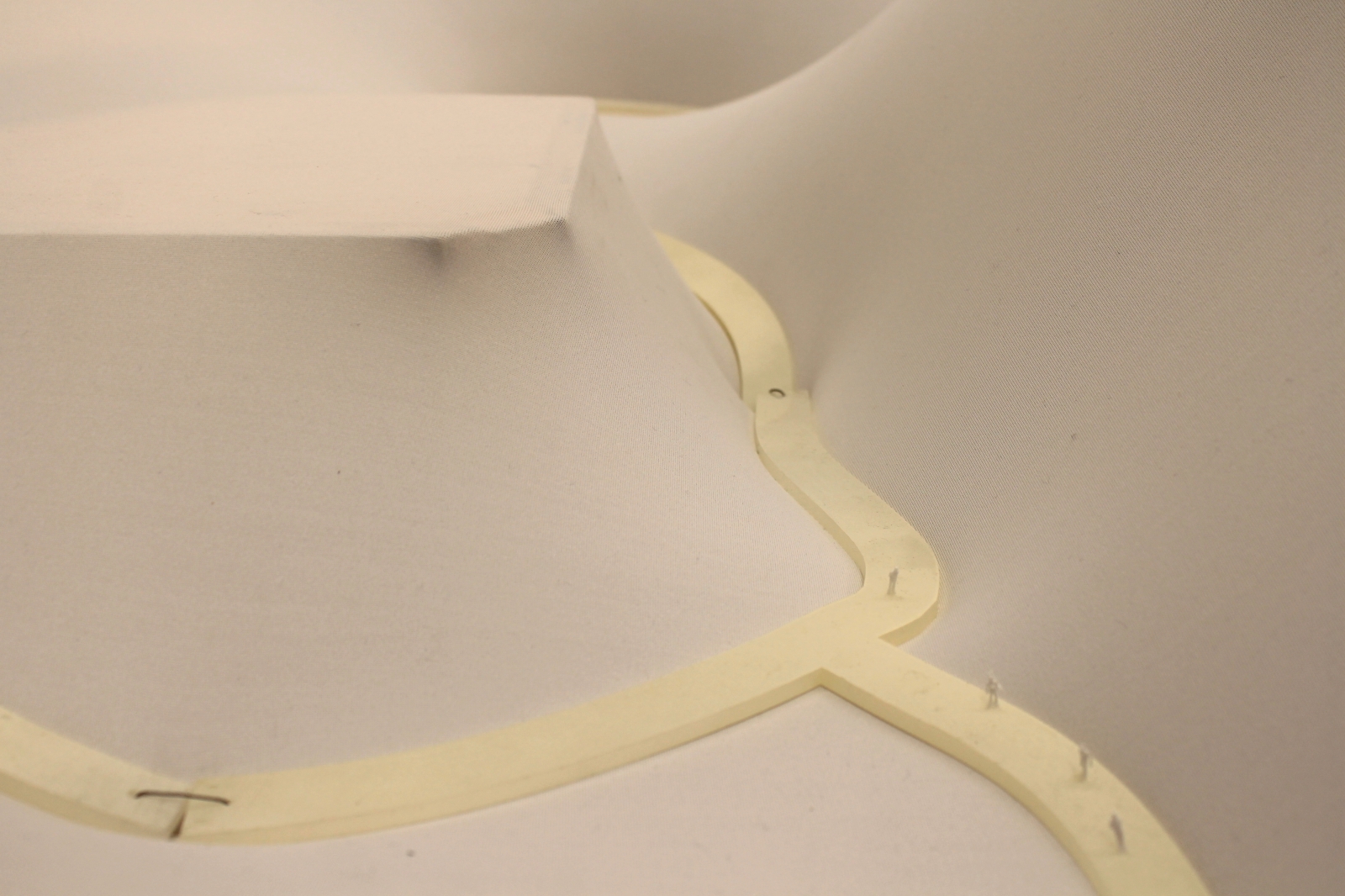

■テクノロジー×紙でグラフィカルに

Illustratorとデジタルデータをそのまま紙に起こしてくれるカッティングプロッターによって作ったという、紙によるグラフィカルなプロダクト。切り絵の超絶技巧とは違った感触が得られるのは、アートとデザインの違いによるものなのかもしれない。ビジュアル的にとても美しく、多くの人がじっと眺めていた。

■デジタル上の生き物と暮らす日が来る!?

コピーが当たり前のデジタルの世界で、ブロックチェーンなどの技術によって唯一無二、つまりコピーが不可能なデジタル上の生き物がデザインできるようになっているそうだ。この作品では、ペッパーゴーストという視覚トリック技術を使いデジタルの生き物たちを箱の中に浮かべ、立体と映像の新しい見せ方も提示。PCやスマホでデジタルの生き物を飼うということが、将来流行ったりするのだろうか? 目の前にゆらゆら浮かぶ生き物に、未来の人々の未知なる感覚を見るようだった。

現代のマテリアルを規格外に使う!

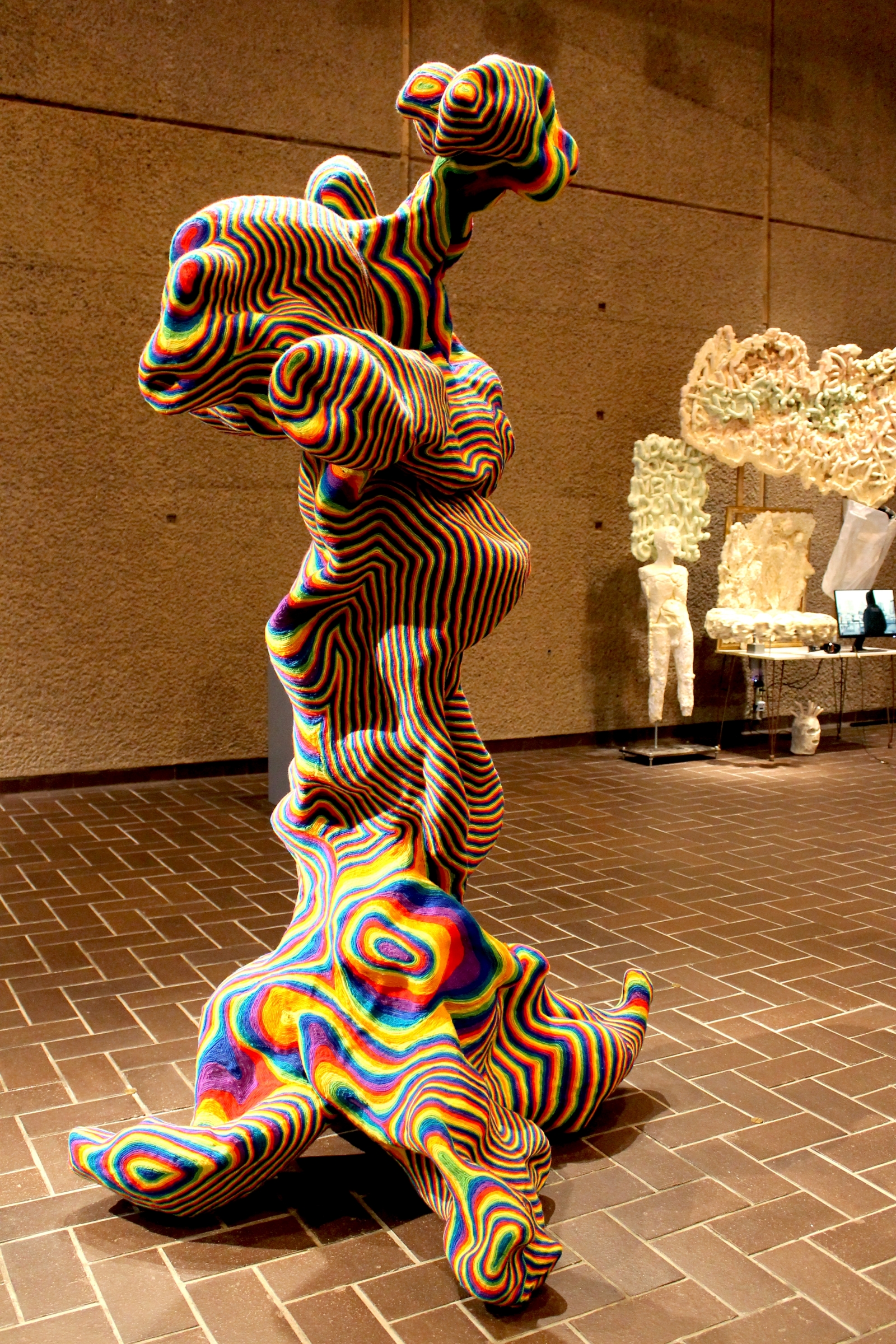

■注目の素材を使った、ただならぬ存在感

ここ数年、日本の作品でもよく見られるようになったジェスモナイトで作られた作品。ジェスモナイトは反応性ミネラルベースと水性アクリル樹脂からなり、従来の樹脂とは違って有機溶剤が使われていないので環境にもよく、手軽に扱える複合造形素材として注目されている。これは3Dプリンターとの併用だろうか、有機的な造形が異彩を放っていた。表面は塗装ではなく、色彩鮮やかなアクリル糸が隙間なく張られていて、さわったら気持ち良さそう。この作品は高さ2メートル以上と大型だが、デスクにおけるくらいの大きさだったら欲しいと思った。

■丸の内のビル群に炭素繊維の膜を被せて

東京・丸の内の高層ビル群に膜を被せて「山脈」と見立てた建築模型。街自体が一つの構造体のように存在する。炭素繊維で出来た膜は薄く透けて光を通し、水は通さない。国会議事堂などの公共建築物を巨大な布で梱包する作品で知られるクリスト(ブルガリア生まれ、アメリカ国籍の美術家)を彷彿させるが、こちらは膜の上に人が通れる山道を作り、雨が降るとその山道を伝ってお堀に水が流れ込む設計で、視覚芸術であると同時に建築としても成立させている。ビル群と山脈という異なるものの相似性を実感するとともに、実際に膜で覆われた丸の内を見てみたくなった。

■文字情報を素材に作るものとは?

古来人々は、身の回りにある限られた素材で道具を作っていた。では現代社会において身近な素材は何であろうか? それは文字情報ではないか、と作者は考えた。そして出来上がったのが、「机」「棚」「時」「いす」「灯」「テープ」など、意味を持った記号である文字を素材として作ったプロダクト。文字を使った芸術表現は様々あるが、立体家具として表現されたことはあまりなかったような気がする。文字が家具になるまでのプロセスを描いた動画が面白かった。

悠久の思いを今、この時代に表現する

■人々の信仰心をデザインで可視化

蓮の花、金剛杵、剣、羂索、如意宝珠など、仏さまが持つものをモチーフにした作品。本作では特に多くの手を持つ千手観音菩薩の持物を取り上げ、仏さまのみならず、その持ちものにまで寄せた人々の思いをグラフィカルなビジュアルで表現。普段かかわることの少ない宗教的なアイテムが、デザインによって親しみを感じられるものとなった。

■溢れる愛を美しい本に綴じて

大好きな恋人への溢れる愛を1冊の本に綴った私小説的?な作品。挿し絵は二人だけが存在する楽園に咲く空想の花。その隣には恋人への恥ずかしいくらい熱烈な愛をエッセイで表現。その文章力もさることながら、完成度の高いレイアウト、糸綴じの手製本などに、出版関係者が注目すること間違いなし。

■誰しもが心の中に持つ、大切な人の面影

この老婆が作者の身近な人かどうかはわからないが、誰にでもいるであろう、またいたであろう大切な人の面影を具象化したような作品。彫刻の後ろには、老婆の後ろ姿を写したような写真があり対になっている。微妙な表情は寂しいようでありつつ、ほのかな温かみも漂わせ、見ていると次第にじんわりと心に染み入ってきた。

昨今はプロジェクション・マッピングやチームラボ的なビジュアル、VRやARなどが身近になっているゆえ、最先端技術を駆使した身体感覚刺激系の作品が多く見られるのではと思って出掛けたところ、実際は人の存在や手の感触が感じられるようなアナログな作品や、リアルな実体験に基づいたコンセプチュアルな作品に力を感じさせるものが多かった。時代や流行とは関係なく、アートの原点を思い出させてくれるそういった作品こそが、芸術を学ぶ学校の卒業制作に相応しいのかもしれない。

文・撮影/サウザー美帆

サウザー美帆(さうざー・みほ)

編集者。上智大学文学部史学科卒。「Esquire 日本版」元副編集長。上海在住を経て、現在は日本と中国双方のメディアの仕事に従事。専門分野は工芸、現代アート、建築、デザインなど。これまでに室瀬和美、加藤孝造などの人間国宝や、安藤雅信、赤木明登、三谷龍二など日本各地の工芸作家や職人100人以上、杉本博司、蜷川実花、荒木経惟、上田義彦、奈良美智、千住博、名和晃平などの現代アーティスト、隈研吾、原研哉、深澤直人、ナガオカケンメイなどの建築デザイン関係者など多数を取材。著書に日本の伝統工芸を紹介する『誠実的手芸(誠実な手仕事)』(中国で出版)。

- 第68回 東京藝術大学 卒業・修了作品展 美術学部/大学院美術研究科修士課程

会期:2020年1月28日(火)〜2月2日(日)

会場:東京都美術館(学部)、大学美術館・大学構内(大学院)

https://diploma-works.geidai.ac.jp※このイベントは終了しました。